大发一分钟一期一对一单带回血

你的位置:大发一分钟一期一对一单带回血 > 新闻动态 >

发布日期:2025-08-22 08:57 点击次数:137

8月2日晚,十五运会和残特奥会倒计时100天启动仪式在深圳举办,仪式上礼仪服装、火炬系列、颁奖音乐等一同重磅发布。

(十五运会倒计时100天“老三样”火出圈|小影VLOG,时长共3分26秒)

十五运会倒计时100天“老三样”火出圈|小影VLOG

其中,火炬作为体育精神的核心载体和运动员的“精神图腾”,颇受关注。火炬设计如何融合岭南文化传承和体育精神?又如何将理念赋予实体,展现粤港澳三地团结协作?《南方》杂志记者对火炬、火种灯、火种盆设计团队进行了采访。

十五运会和残特奥会火炬设计团队主要负责人、广东万家乐燃气具有限公司工业设计总监何也接受采访。 摄影:影子

“设计之间加强关联性,会徽关键词是绽放,那么火炬也是绽放的。”

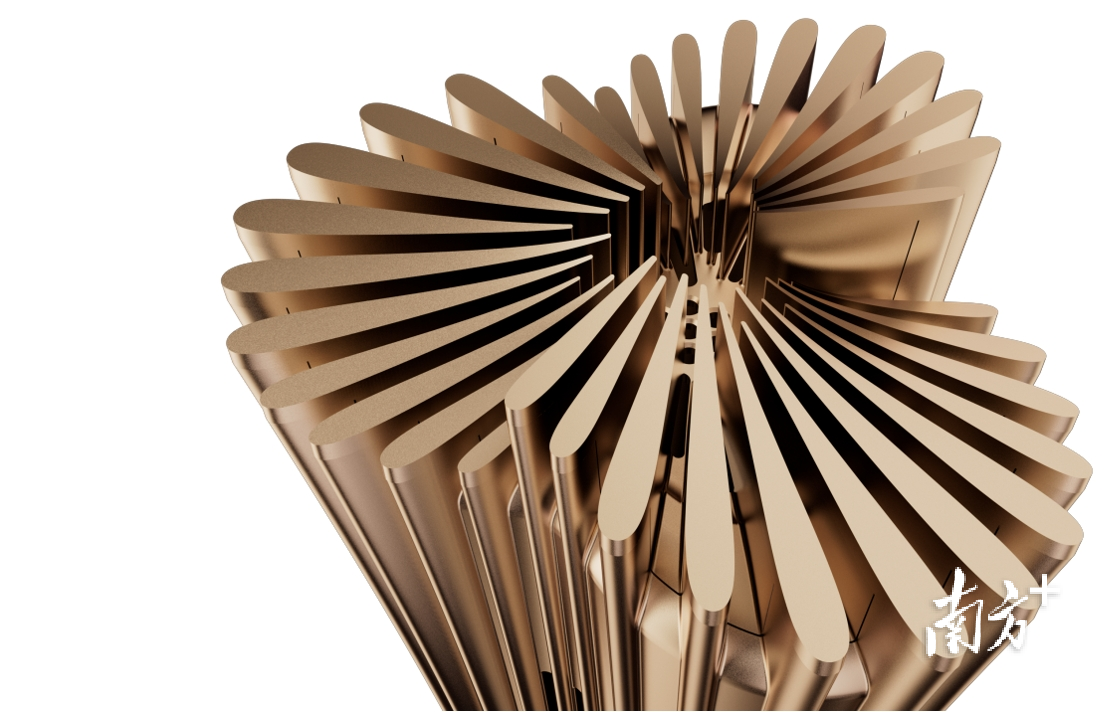

火炬顶部采用系统化设计,提取全运会会徽视觉元素。 受访者供图

“我们找了会徽的设计专家刘平云教授,一起去想能不能用一种系统化的设计思维来表达我们这次火炬。设计之间加强关联性,会徽关键词是绽放,那么火炬也是绽放的。”十五运会和残特奥会火炬设计团队主要负责人、广东万家乐燃气具有限公司工业设计总监何也表示,“系统化”是本次火炬设计的重点。

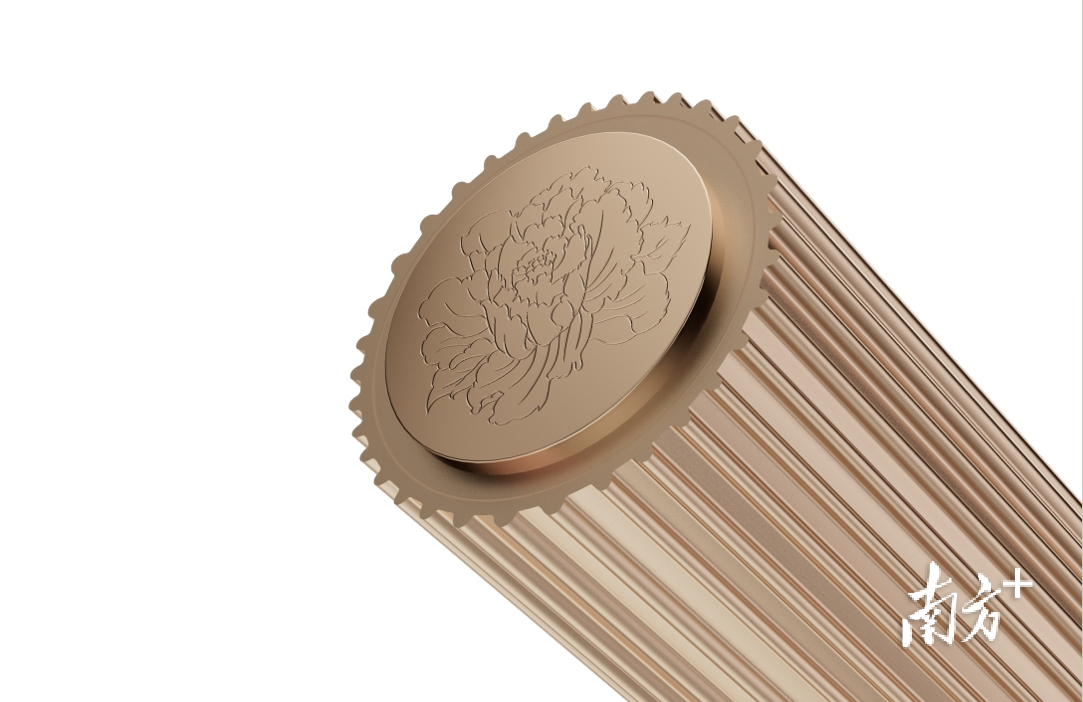

与会徽“同心礼花”一脉相承,火炬在外观设计上将“绽放”这一关键词延续了下来。通过将平面会徽纵向拉伸,并做出一定的旋转扭变,呈“火树银花”绽放状。顶端焰口为“波浪”状会徽造型,横看火炬以流线型金属为骨,呈现“礼花绽放”的动态美感;底部为牡丹纹印。

以往运动会的会徽、火炬、吉祥物设计多由不同团队完成,元素容易割裂。而本次火炬设计团队创新采用系统化设计思维,让火炬与会徽等元素高度统一,使十五运会与残特奥会的整体设计形成较为连贯的视觉效果。

何也表示,与以往的火炬相比,本次火炬在整体造型上也进行了创新,采用倒三角立体设计,呼应“绽放”的主体,也展现出运动员的挺拔身姿、传递出向上的力量感。顶部设计为礼花绽放的形态,采用三瓣花瓣设计,代表粤港澳三地的紫荆花、木棉花和莲花;底部为牡丹花,象征祖国,寓意在祖国的托举下实现腾飞。

火炬底部,寓意在祖国的关怀引领下,共同绽放。 受访者供图

除了整体架构,火炬的颜色也选用了礼花中最经典的金色,不仅美观,也便于收藏。

除了火炬,保存火种的火种灯和火种盆也与火炬的形象一脉相承。火种灯底部汇聚如火种,顶部舒展似火焰,三根支柱支撑起顶部三瓣礼花;火种盆设计灵感源自古代瓷器“花觚(gū)”,底部整体为圆柱支撑,上层两部分口径逐次增大,顶部为燃烧器,顶端焰口三瓣礼花同根共绽。二者均呈现上宽下窄的“绽放”姿态,与火炬“绽放”形成套系。火种盆的设计过程也由深圳技术大学李立全老师团队提供了重要技术支持。

“如何把岭南精神和全国人民的团结精神综合在一起?我们想到了融合的‘融’和繁荣的‘荣’这两个字。”

除了“系统化”,在全运会火炬的设计理念中,“融”“荣”两字是文化层面的重要部分。何也表示,“rong”这一读音具有双重含义,一是“融合”,二是“繁荣”。

何也介绍道:“我们接到这个任务的时候在想,如何把岭南精神和全国人民的团结精神综合在一起?我们当时想到了融合的‘融’和繁荣的‘荣’这两个字。”

在火炬的设计上,“荣”是其顶部三瓣花瓣所展现的三地文化融合与独特性,“融”则是底部牡丹花寓意祖国支持下的共同繁荣。何也透露,“融”与“荣”一方面是“交流融合”,体现粤港澳“三地一家”“同根同源”的岭南特色文化;另一方面是“共同繁荣”,彰显“一国两制”制度优势下,粤港澳团结协作的发展路径。

要将文字变为可见可感的视觉形象,因此,在火炬的设计中,团队还融入了丰富的文化元素,包括醒狮、粤剧、粤语、小蛮腰、粤港澳大桥等。何也说:“我们希望把这种符号语言变成一个立体产品,让大家一看到甚至有一个汇聚的概念。”

“融”与“荣”,不仅蕴含在祖国的关怀引领下,粤港澳三地“人心相通、团结奋进”的美好期许,也呼应了运动员在赛场上突破极限、勇攀高峰的昂扬姿态,真正展现出岭南文化的独特魅力,更让火炬真正成为粤港澳三地文化的汇聚和象征,让火炬不仅是一个传递火焰的工具,更能真正成为传递文化、传递精神的载体。

火种盆。 受访者供图

“我们这次火炬设计,不仅仅要考虑它的好看,更要保证它的一些物理性能。”

实现火炬美观效果的基础,是团队对火炬制造工艺的钻研和打磨。火炬的主体采用了铝合金材质,通过金属3D打印工艺制造。以往,金属3D打印多用于工程和航天领域,而这次设计团队需要突破的是如何将其应用于消费级产品。

火炬的头部是制造过程中最难的部分,它需要承受上千摄氏度的高温,普通材料根本无法满足要求。最终,团队采用了不锈钢3D打印工艺,成功解决了这一难题。此外,团队还与西安交通大学合作,解决了3D打印表面光洁度的问题,确保火炬的外观符合消费级产品的标准。

除外观的精美之外,设计团队也考虑到了火炬的实际使用便利性。何也介绍道,本次火炬高度760毫米,手柄握持位置为52毫米,就算是手相对小的女性传递员也能够有较好的握持感。制作团队还调整了气瓶的位置以保证其重心的稳定,便于火炬手在传递或者奔跑的过程中稳定。

另外,对于火焰的稳定性,何也表示:“我们在做结构开发的过程中也考虑到了岭南独特的天气问题。火炬采用了全预混微焰燃烧技术,并按照现实情况加码10倍进行模拟,保证火焰在多风多雨天气下依然能够稳定燃烧。”

同时,团队对火焰的配方进行调整,使火焰高度保持在250毫米到400毫米之间,让观众在日间也能够看见既明亮又饱满的火焰。火炬的表面还采用高温漆技术,保证在燃烧过程中不会出现积碳,让火炬在使用后依然保持光亮如新。

除了火炬,保存火种的火种灯同样需要稳定性的加持。在火种灯的设计上,团队以轻质石脑油为燃料,使用金属和高透光石英玻璃材料,保证长时间保存火种,具备防风、通气、抗震、抗倾倒等性能,确保火种在粤港澳三地之间安全转移。

火种灯。 受访者供图

“我们希望它有非常高的辨识度,成为火炬中的一个经典。”

为了实现美观和稳定的共同效果,何也透露,火炬的设计过程历时60-70天,团队组建了三支设计队伍,分别以地标建筑、岭南文化和系统化设计为方向进行创作,形成超过12版的完整方案,最终经过汇总、评审和筛选,采用了系统化设计的方案。这个方案不仅在视觉上具有高度的统一性,更在功能上满足了火炬传递的所有要求。

主创团队希望观众看到火炬时,不需要额外的文字解释,就能读懂火炬背后的意图。这种设计理念贯穿了整个设计过程,最终呈现出的火炬不仅是一个传递火焰的工具,更是一个传递文化、传递精神的象征。

何也表示:“这次火炬的意义非常重大,是粤港澳三地第一次做,我们想能不能去做一点不同的东西,有别于以往的东西。一个是体现系统化思维,另外一个从造型上来说,我们希望它有非常高的辨识度,成为火炬中的一个经典。”

《南方》杂志全媒体记者、南方+记者 | 影子

【实习生】唐瑜泽

【本文责编】张蓓蕾

【频道编辑】李卓华 莫群

【文字校对】杨明珠

【值班主编】郭芳 蒋玉

【文章来源】南方杂志党建频道

Powered by 大发一分钟一期一对一单带回血 @2013-2022 RSS地图 HTML地图